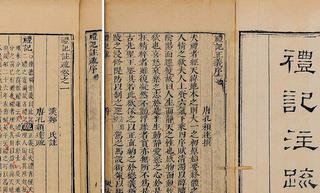

《大學》的歷史地位 大學原本只是《禮記》中的一篇。根據相關的考證,為子思的老師曾子所作,但沒有確切的證據。宋代的儒學家,將其抽離出來,單獨成篇,輿《論語》、《孟子》、《中庸》合為四書。其歷史地位日益被抬升,因此儘管《大學》在先秦時期,不能算是一個獨立的學派,但是日後的影響很大。

《大學》

《大學》大學即大人之學,與目的在於啟蒙的「小學」有所區別。大學開篇即提出「三綱領」,大學之道在明明德,在親民,在止於至善,這裡所說的明明德,指的是光明其道德的意思,親明本來應該是「新民」,而這裡的「新」只能從道德上來講。這兩條有一個共同的特點,即他們都在講一個人如何能夠修行,達到內聖的境界。而「至善」的意思較為寬泛,不僅包含道德,也包含政治操作,即所謂的外王,所以大學的三綱領,實質上強調的是一個內聖外王之道。

三綱領的內容

儒學大師

儒學大師如何實現三綱領?那就得看大學之中的「八條目」之說。

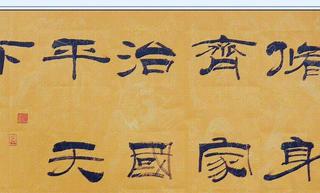

古之欲明明德於天下者,先治其國;欲治其國者,先齊其家;欲齊其家者,先求其身;欲修其身者,先正其心;欲正其心者,先誠其意;欲誠其意者,先致其知;致知在格物。物格而後知至,知至而後意誠,意誠而後心正,心正而後身修,身修而後家齊,家起而後國治,國治而後天下平。

修行

修行八條目的順序依次是:格物、致知、誠意、正心、修身、齊家、治國、平天下。

八條目講的是內聖外王的具體化,也可以說是,其邏輯順序的逐漸發展。基礎的在于格物,致知,誠意正心。這屬於內聖,其目的在於修身養性、齊家、治國、平天下屬於外王。

爭議地之地方

《禮記》

《禮記》《大學》通過三綱領,八條目,將儒家內聖外王的最高追求表達得具體而系統,如此具體而系統的表述在先秦著作中是不多見的,《大學》之所以為後人所關注,並稱為四書之一,與此不無關係。

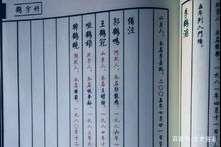

但是與此同時,在八條目中隱含著一個問題,八條目的基礎按其順序是,格物致知,但是,什麼是格物?什麼是致知?大學本身並沒有給出一個十分清楚的說明,這樣一來格物致知如何達到誠意,正心,乃至於修身、齊家、治國、平天下,就成為了一個未解之謎。

宋代理學家朱熹

宋代理學家朱熹圍繞著這個問題,縱然歷史上有很多的大儒,都給出了自己的解釋,尤其是宋代的理學家朱熹。對於八條目格物、致知、誠意、正心、修身、齊家、治國、平天下進行了大篇幅的論述。其中格物、致知也給出了不少的見解。但是從大學本身這部著作而言,那些見解都是理學家們,對於這部作品自己的見解,沒有證據證明這是作者寫書的本意。

《大學》

《大學》其實有很多的爭論。因此是大學的歷史地位,包括它屬於哪一個學派,其學歷是否有疏漏,本質上,都成了一個難以定論的問題。

小結 一個人只有通過學習,來認識世間的萬物,也就是所謂的自然科學。學好自然科學才能正確地認識這個世界。讓自己變成一個有文化有知識的人。對這個世界有所了解之後你才會看到這個造物者的偉大,這個自然的偉大同時知道自己非常的局限。這個時候你才會對整個世界對身邊的所有有所敬畏,才願意用一顆誠實和真誠的心去對待身邊的一切。你的心才算正。這個是要達到的「內聖」的方法,達這一步之後才有可能實現外王,也就是所謂的齊家、治國、平天下。