現代社會節奏快,許多人要麼沒時間,要麼心太累,順勢而生的兩件事情似乎非常有前途:一件是幫人節約時間,另一件是幫人打發無聊。

快遞小哥

快遞小哥現在幫人節約時間的職業很多,比如幫人讀書,幫人排隊,幫人取餐,幫人叫車等等。而且都做成了各種科技產品,但本質上這些事情都是幫人節約了時間。還有與眾不同的職業,就是幫人打發無聊,美其名曰:直播。雖然是隔著屏幕,也不知你是張三還是李四,我理解這跟古代的「賣笑」差不多。

讀書本來是一件神聖的事情。但現在出現的幫人節約時間讀書而出售「知識乾貨」,性質就變了。這行業目前好像還挺時髦的,本質上不過是花錢找人把實物品嘗了一番,嚼了嚼,吐出來給你吃,然後你要付錢,還要連聲稱讚:乾貨,乾貨。

網紅直播

網紅直播「乾貨」一詞本是農牧業的詞彙,但現在這個詞的含義有了很大的變化。新的「羅輯思維」不斷強調,說自己把一本書加工成短視頻,是拿出了書中的「乾貨」。這種做法在商業上如此成功,以至於現在各種讀書會和社群紛紛跟風,「乾貨」呈現形式就有了多種多樣:短視頻、短文、筆記、思維導圖、PPT、在線音頻等等。

「乾貨」這個詞其實很貼切——把一本書的知識摘抄出乾貨,不是把大圖片壓縮成小圖片,壓縮後的圖片只是清晰度降低了,仍能看出原貌,但從書中摘抄出的要點無法看出原書全貌;也不是把溼衣服曬乾,衣服和水本不是一回事,但書中的「溼貨」和「乾貨」渾然一體,而像是把鮮魚曬成了鹹魚幹——脫水的同時破壞了細胞,轉換了性質,改變了味道。

有人就是喜歡吃鹹魚幹,這原本是個人口味問題,不必討論。但是宣稱「鹹魚幹才是魚的精華」,這就是無稽之談了。

有一個著名的關於乾貨的故事:

相傳波斯王即位時,要他的臣子編寫一部完整的世界史,幾年過去了,臣子們編出一部皇皇巨著。可國王已人到中年,國事繁雜,沒時間看。臣子們又用了幾年的時間把史本縮短,但國王仍然忙於朝政,無暇細看。臣子們再將史書高度濃縮,而國王終因年老體衰看不了,抱憾終身。臨死前,一位老史學家為他做了一個乾貨的解讀,六千卷的世界史其實就是一句話:他們生了,受了苦難,最後死了……人類歷史浩瀚紛繁,也只是三個字:生、苦、死。

如果把書讀得那麼濃縮,有什麼樂趣呢?把生活理解成這樣,又有什麼意思呢?

清蒸全魚,有滋有味

清蒸全魚,有滋有味藉助乾貨和實貨這件事,可以延展出很多思考。絕對的乾貨和絕對的識貨,我都不認同:因為絕對的乾貨,讓人遠離了人性,失去了欣賞和最直接的體驗;而絕對的溼貨又華而不實。

「乾貨式學習」存在兩個誤區:首先,「得到書的精華就是學習」是學習的誤區;其次,「乾貨」也不是書的精華。學習能力的重要維度之一,就是對照信息加工出上下文,加工成對自己有價值的知識。而從一本書中摘抄出「乾貨」,其實是一個逆向的過程,是去掉上下文把知識「降解」為信息。如果是自己做這事,多少有助於記憶,但若是把別人九蒸九曬過後的「乾貨」,還當寶貝收藏,痴迷於「乾貨式學習」,那便是誤入歧途了。何況很多人拿到鹹魚並不吃,只是聞聞味道,隨手丟進了庫房,和另外幾萬件都快放臭了的鹹魚幹堆在一起。

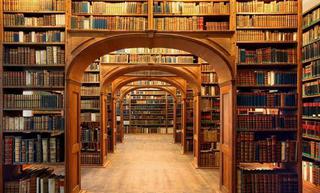

圖書館一角

圖書館一角不要把鹹魚幹當寶了,學習不是曬乾,而是轉換。學習者可以清蒸全魚,也可以吃魚頭,嘗過滋味道後化為營養。把對自己有啟發、有感觸、有用途的知識貼上便箋,轉化為自己的語言、自己的經驗、自己的應用,得魚忘筌,得飽忘魚,不亦樂乎?

不要讓自己在寶貴的事情上講求效率,比如跟家人吃飯,跟愛人培養感情,比如看自己喜愛的電影,閉著眼睛欣賞一首歌曲……,在這些事情上追求效率,會讓你變得浮躁,失去作為一個人的樂趣。而在無聊的事情上儘量自律,不是不做,而是保持克制。

不要那麼在乎乾貨,所謂乾貨其實不過是提供了一個窗口,讓你快速窺見一門學問或者一個體系。而自己要做的,就是讓它們沉下去,變成溼貨,加上水耐心地煲,讓這些知識豐滿起來,這樣才有豐富的營養。

大學生扮「銅人」,倡導讀書有用

大學生扮「銅人」,倡導讀書有用真正會讀書的人不太會上網聽音頻講書,真正會理財的人不會追隨那些所謂的投資大師,真正的有錢人不太在意自己買的是否為奢侈品………每個行當,都是為了還沒到那個階層的人服務。

給自己一點時間去隨性閱讀,不要只讀別人推薦的書,因為被埋沒的好書還有很多。對某一本書非常感興趣時,最好能讀一讀原著。讀書是享受智慧最方便的事情了,花幾十塊錢,就可以和作者一生的思考做交流,這是多好的事情。