提到8K電視,人們大都會像提到冥王星一樣對它感到陌生、感到距離感,雖然市面上已經有消費級的8K電視出現,但是過高的售價、超大的尺寸、近乎沒有的片源使得人們對當下的8K仍舊無感,就算聯合新興的5G傳輸技術,使8K視頻在20Gbps的速率下實時傳輸,達成「8K+5G」的黃金組合,也因內容匱乏而無人問津。

雖然新興技術在發展過程中的確會受到挫折,但是為什麼「8K」會受到如此苛責呢?這其實是一場關於解析度的戰爭。

現如今,解析度一般是指屏幕解析度,不論是手機屏幕還是電視屏幕。解析度指的是屏幕每行像素點和每列像素點的乘積。直觀的講,如果一塊屏幕的解析度是1080P,那麼這塊屏幕上每行有1080個像素點,每列有1920個像素點。當然就現在來說已經很少提720P、1080P,更多的還是以2K、4K為主。

而體現在人眼觀感上,就再需要引入一個概念,就是ppi(pixels per inch)。ppi的意思就是每英寸有多少像素點,全球知名的手機廠商蘋果將自家超過300ppi的屏幕稱之為「視網膜屏」也正是因為當達到300ppi時,像素點的邊界將不再為人眼所察覺,人眼將不再感受到畫面的顆粒感,此時以前在功能機時代才能看到的屏幕上一點點的發光電將再也不會被「看到」。

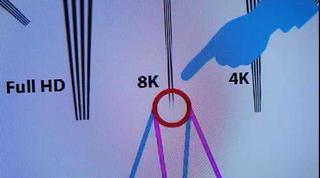

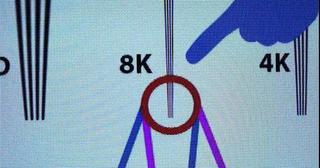

4K像素點已不夠用,只能顯示兩條線

4K像素點已不夠用,只能顯示兩條線 8K仍可以完整顯示4條線

8K仍可以完整顯示4條線但這僅限於小尺寸屏幕的手機上。想像一下戶外的大屏LED廣告牌,在仔細看的時候依舊可以看到那明顯的顆粒感。而回到電視上,相比於使用距離以「釐米」計算的手機,電視在我們家中的使用距離大多在3米左右,同時電視機尺寸的變大也使得ppi數據變化。

高解析度下連皮膚肌理都清晰可見

高解析度下連皮膚肌理都清晰可見不過就像你永遠看不到窗外的蚊子是怎麼飛的一樣,當人眼距離屏幕變遠後,小小的像素點邊距帶來的顆粒感也不會那麼明顯。據等效ppi公式計算後在2米距離觀看55英寸4K電視的等效ppi約600左右,遠遠超過人眼所能分辨的數值,這已經足夠滿足一般家庭的使用。也難怪人們現在並不看好8K,畢竟4K已經夠看了,何必再破費。

然而這個世界上總會有一些人願意做「沒用」的事。在VR和雷射電視逐漸興起的時代,4K似乎也滿足不了他們。VR眼鏡帶給人們的「沉浸感受」需要更高的解析度和刷新率才不會出現「認知-器官」相悖的眩暈感;雷射電視則需要更高的亮度和解析度才能儘量避免受環境光的影響。

沉浸式VR音遊《Beat Saber》

沉浸式VR音遊《Beat Saber》雖然8K電視在現在僅僅是一個遙不可及的「化外之地」,但是它代表了人們追求人眼極限的探索精神,而之後的16K,甚至更加高的解析度都是其為之奮鬥的目標!有人高談「情懷」,也有人嗤之以鼻;有人探尋極限,也有人坐井觀天。或許改變世界,真的需要有一些「無聊」的人去做一些「無用」的事。