前言

春聯,起源於明太祖朱元璋。

在明代之前,並沒有貼春聯的習俗。

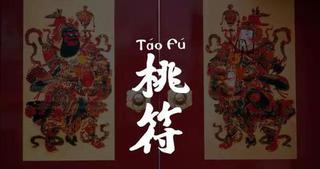

不過,前朝的人每逢春節,也會在門上貼上帶有祈福意味的「桃符」,這便是春聯的前身。

《燕京歲時記·十二月·春聯》一章中,明確指出:春聯者,即桃符也。

所謂「桃符」,指的是古人用桃樹製成的「神荼」和「鬱壘」的木偶,後世也有使用紅紙繪畫的人像,其目的是為了趨吉避兇。

【桃符】

【桃符】1、朱元璋和春聯

《簪雲樓雜說》云:春聯之設,自明孝陵昉也,時太祖都金陵……

按《簪雲樓雜說》所載,朱元璋在南京定都的時候,在某一年的除夕夜傳下了一道聖旨:公卿士庶家,門上須加春聯一副。

天子發話了,朝野上下自然不能忽視,一時間,文人們苦費心思,想要寫出能夠讓朱元璋眼前一亮的春聯,好藉機平步青雲。

所以,當朱元璋微服私訪士大夫家時,所見所聞儘是他人精心修飾過的令人賞心悅目的作品。

【朱元璋】

【朱元璋】逛完了讀書人的府邸,朱元璋來了興致,又跑去瞧了瞧民間的春聯寫得怎麼樣。

當朱元璋來到一戶騸豬匠的家裡時,卻發現這家門前什麼也沒掛,問其緣由,主人家說自己並不識字,又因為工作忙碌的原因,還沒來得及請人來寫。

朱元璋一聽這話,感慨除夕夜了還這麼忙,也是辛苦人,便提筆為其寫了一副春聯:雙手劈開生死路;一刀割斷是非根。

朱元璋寫完對聯後,便離開了,等他下次出來時,卻發現騸豬匠還是沒掛春聯,朱元璋又問他緣由,騸豬匠回答道:知是御書,高懸中堂,燃香祝聖,為獻歲之瑞。

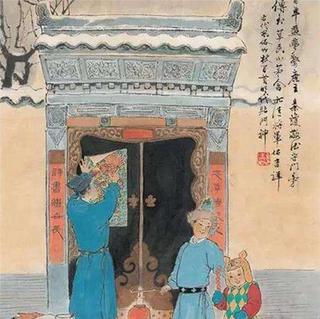

【春聯和門神】

【春聯和門神】騸豬匠這句話讓朱元璋非常高興,畢竟,當自己為別人做了一件小事情,卻能夠讓他人銘記於心,感恩戴德,任誰都會覺得自己這件事做得值,做得稱心!

朱元璋決定賞一賞這位除夕夜還在工作的騸豬匠,便命人給了他30兩銀子,再去選一個不用這麼辛苦的工作,可以多抽點時間陪陪家人。

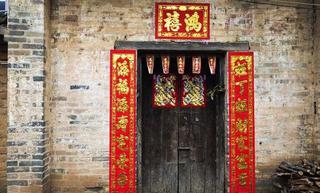

在這之後,過春節貼春聯祈福的習俗,便流傳開來。

【配圖】

【配圖】2、春聯的現實意義

明太祖朱元璋推行春聯,一方面是因為古人本就有貼「桃符」的習慣,所以在接受新生事物方面,更能夠認同春聯這種文字版的桃符。

而另一方面,春聯的出現豐富了春節的節日習俗,它可以為我們的新年,提供更多形式上的祈福方式。

【新年】

【新年】貼春聯這種習俗,將對聯和桃符兩種傳統文化中的春節元素,組合在一起,既反映了古代先民信仰文化的發展,也體現出了文化向下兼容的特點。

如果說在明代之前,文化主要是讀書人從事的「高雅」活動,那朱元璋的意思就很明確了:鼓勵大家學習文化知識,鼓勵民間發展文化教育。

【朱元璋劇照】

【朱元璋劇照】文/腦洞趣味歷史

不知道您有什麼看法,歡迎留言討論。

如果喜歡,歡迎點個關注支持一下,每天都將為您帶來有趣的文章分享