本文由百家號【仰望星空的讀書郎】原創首發!這是第66篇文章。今天我和大家分享德和才的故事。

《資治通鑑》:才德全盡謂之聖人,才德全亡謂之愚人,德聖才謂之君子,才勝德謂之小人。

《資治通鑑》

《資治通鑑》圖片來源:網絡來源

任何事業成功的基本條件,都在於個人的『行為道德』,也就是包括心理行為和處世行為兩種的綜合。所以說,『德者,本也。才者,末也。』這個『末』字,不是說才是沒有用的意思。而是說,一個人,自己的道德行為是根本,才能是由根本所發展產生的枝末。換言之,德行猶如樹根,才能猶如樹的枝葉,樹根不牢固,枝葉是不會茂盛的。」

有德無才難成事

德與才

德與才圖片來源:網絡來源

德」與「才」一直是選拔人才的兩個標準,然而,究竟該偏重於才還是偏重於德,一直是一個爭論不休的話題。

劉禪

劉禪圖片來源:網絡來源

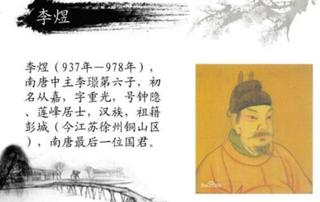

歷史上有德無才的人大有人在,比如劉禪雖然在德行上沒有虧,但是其才能確實比一般人還要平庸,所以即使他貴為皇帝也難成事,最終還是落得個亡國之君的下場。再比如南唐後主李煜,他的才華在詩詞上,而不在政治上,因此不適合做皇帝。

李煜

李煜圖片來源:網絡來源

唐高宗為人正直,缺也是有德無才之人,所以才導致唐王朝一度血腥邊野。由此可見,有德之人如果沒有相應的才能作為襯託,想成大事也是很難的,但並不是說成不了大事,這個並不是那麼絕對的事情。接下來我們再來看另一種情況。

有才無德辦壞事

有德無才難成事,有才無德辦壞事,所以說德比才更重要。一個有德的人,無論怎麼樣都不會危害到別人,雖然他沒有能做出一番事業的才華,但可以克己修身、成就小我,也是不錯的選擇。有才無德的人就很可怕了,這樣的人會運用一切手段來求得成功,才華越大,做出的事情就越壞,對他人就越有威脅。

司馬遷說:「才智,德之資也;德者,才之師也。」

同樣地,歷史上也有很多有才無德的人。這些人才華橫溢,但他們卻把才華用在了謀取私利、勾心鬥角上,他們的才華沒有為國家和百姓做出貢獻,反而害苦了天下人。

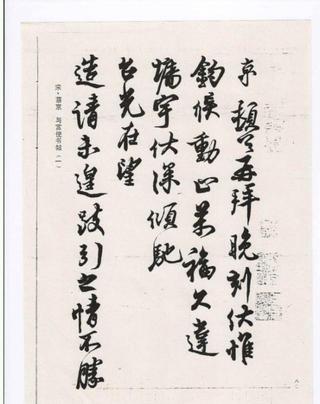

蔡京書法

蔡京書法圖片來源:網絡來源

比如北宋的蔡京是歷史上有名的書法家,但他同時也是歷史上有名的奸臣。只因他奸詐,「蘇黃米蔡」四大書法家中的「蔡」被人改成了蔡襄。

南宋的秦檜也是一個博學多才的人,他在模仿宋徽宗字體的同時,自創了一種自己的字體,這種字體就是後來的宋體字。只因他是奸臣,人們才把宋體字稱為「宋體字」,而沒有用他的名字命名。

秦檜跪像

秦檜跪像圖片來源:網絡來源

有此可見,品德高超是才能的師父,才能只有在高超品德的教導下,才能發揮作用。才能有高低之分,品德只有正反之分。一個有品德的人,才華越高,整體的實力就越強,成事的可能行就越大;相反,一個沒有品德的人,才華越高,整體就越差,辦壞事的可能性就越大。

德行的重要性遠遠高於才華。才華可以有很多等級,不同才華的人可以做成大小不一的事情;而品德只有好壞之分,一個人品德不好就不可能做出好事,即使他利用才華做出了很大的事情,這件事情也只會是有利於他自己,而不會對其他人有利。因此,在選拔人才的時候,首先要考察的是德行,否則,很可能會引狼入室,害了自己。同時,我們在培養自己才能的時候,也不能忘了培養良好的品德,否則,再大的才能也不能成為成事的資本。

南懷瑾認為,一個能夠成道、能從世上升華的人,或者要在世上做一番大事業的人,必須有兩個東西,一個是「全才」,一個是「全德」。全才已經很難了,加上全德更難。有才無德,入世很危險,不但危險了自己,也危險了世間;有德無才,可以出世修道,不能入世。所以,一個人要才德兩全很難。