有一個美麗的誓言叫做「海枯石爛」,表達的是此情不變、此志不移的永恆和堅定。但仔細琢磨,這是一個相對概念,地理發現已經找到滄海桑田變遷的證據;石爛則更容易理解,我們經常見到的水滴石穿可以算一種,溶洞裡面鐘乳石的魔幻變形也是一種。

(一)高古玉表面的晶體增生現象。高古玉作為一種無機鹽構成的堅韌的玉石,結構和形態具有高度的穩定性。但是,無機物是否溶於水本來就是一個相對的概念,如果時間足夠長,玉石中有少量的成分慢慢溶於水中也不是不可能的,加上埋藏環境不同,有的水可能偏酸性或者偏鹼性,少量玉石成份溶入水中又結晶析出也很正常。實際上,一些高古玉尤其是新石器時期的高古玉,玉表出現晶體增生現象比較常見。究其原因,有可能是玉石中少量成分在水的作用下析出,也可能是土壤中一些無機鹽析出後附著於玉表。從性態上看,這些增生物比較堅固,水泡、手盤較難讓它消失。

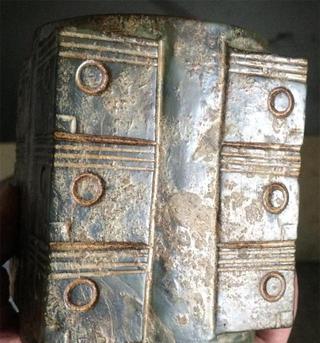

筆者自藏龍山文化玉琮

筆者自藏龍山文化玉琮 筆者自藏龍山文化玉琮

筆者自藏龍山文化玉琮以上是筆者自藏的一件龍山文化玉琮,玉表清晰可以有許多增生物。

(二)真古玉表面增生晶體的特徵。高古玉表面這種晶體增生現象,表現形式比較豐富,有的表現為增生與土蝕斑、鈣化斑並存,有的與其它附著物一起形成皮殼,其特點:一是高於玉表平面。增生物質或來自內部物質析出、或為外部物質附著,通常高於玉表平面。二是分布自然。有的只存在於玉表的局部,有的則滿布整個玉器表面,但總的看來其在玉表的分布不會因為工痕而斷開,只要在其所分布的範圍之內,工痕中也會有晶體增生現象。三是形狀不規則。有的呈雪花、冰霜狀等結晶形狀,有的形態則比較圓滑,可能是結晶與土蝕、盤玩等多種因素交互作用的結果。但在放大鏡下觀察微觀,多數可見晶體、絲縷等形狀。

夏商時期玉神人像

夏商時期玉神人像 夏商時期玉神人像

夏商時期玉神人像上圖為筆者自藏的夏商時期玉神人像,眼部清晰可見增生物高於玉表平面。

(三)古玉表面增生晶體與仿古玉酸蝕痕跡的區別。從理性上分析,古玉表面晶體增生通常表現為高於玉表平面的凸起,而仿古玉酸蝕痕跡通常表現為低於玉現平表的凹痕。現實操作中,關鍵是要找準那個玉表平面,如果把酸蝕痕最底部確定為玉表平面,那就不存在凹進去的問題了,並且酸蝕留下的一些筋狀物質看上去也頗像凸起。解決這個問題,就是要認真地找一找整個玉器表面,切實找到人工雕琢出的玉表平面,然後再看究竟是凸起的還是凹進去的。如果能找到人工雕琢出的玉表平面,確定增生物是凸起的,並且工痕中也存在這樣的現象,基本上可以看真;如果找不到玉表平面,也不能輕易將其歸為新仿酸蝕,而是要藉助別的方法來分析。

(四)幾件館藏玉器觀察。高古玉表面這種增生晶體的現象,多見於新石器時期至商代古玉,戰漢古玉中不是沒有這種現象,只是特徵沒有這麼明顯,有的混跡於橘皮紋中不易覺察。以下是幾件商代遺存中出土的古玉。

滕州前掌大遺址出土玉瑗

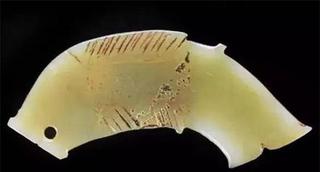

滕州前掌大遺址出土玉瑗 滕州前掌大遺址出土玉魚

滕州前掌大遺址出土玉魚